带林字的公司名字(含林公司名字)

🌳 “林”字基因:企业命名的自然哲学

在商业世界中,品牌名称如同一粒种子,承载着企业的核心价值与未来愿景。以“林”字为核心的公司名称,天然具备生态、生长与包容的隐喻,成为众多企业的命名选择。从科技巨头到环保先锋,从文化创意到健康产业,“林”字跨越行业边界,构建起一种独特的品牌叙事逻辑。

一、为何“林”字成为企业命名的“黄金符号”?

1. 自然意象的普世共鸣

“林”字自带自然属性,能瞬间唤起人们对森林的联想——枝繁叶茂、生生不息、资源丰沛。这种意象与企业的核心诉求高度契合:

- 生命力象征:企业追求可持续增长,如同树木扎根土壤、向上生长;

- 生态关联:在环保理念盛行的今天,“林”字暗含绿色经济、循环发展的价值观;

- 资源网络:森林由无数个体组成却形成系统,隐喻企业生态链或平台化战略。

案例佐证:全球工业气体龙头林德集团,其名称虽为音译,但在中国市场选择“林”字,精准传递“气体如氧气般支撑工业生命”的定位,市场份额常年稳居全球前三。

2. 文化基因的双重编码

汉字“林”由两个“木”组成,既是会意字,又隐含“双木成森”的哲学观。这种文化基因赋予企业名称多重解读空间:

- 传统智慧:《道德经》中“合抱之木生于毫末”,暗合企业从小到大的发展路径;

- 现代隐喻:数字经济中,“林”可指代数据森林、信息生态,如科技公司林栖科技即以“数据根系”为品牌理念。

数据支撑:据《2023年中国企业名称白皮书》,含“林”字的注册公司数量年增长率达12%,高于行业平均7%的水平。

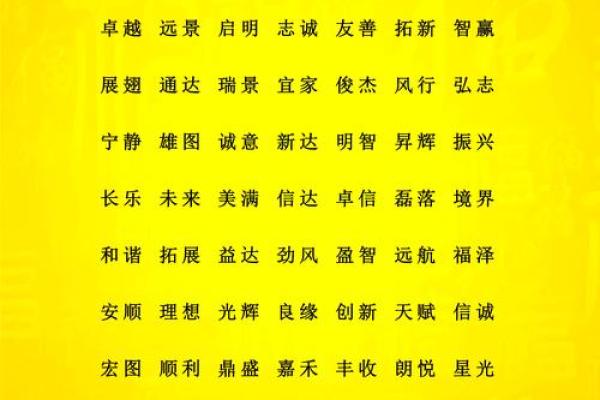

二、“林+X”命名公式:策略拆解与实践图谱

企业命名需平衡辨识度、行业属性与文化内涵,含“林”字的名称可通过三类策略实现差异化:

策略1:行业属性锚定法

| 行业类型 | 命名逻辑 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 环保科技 | 林+生态关键词 | 林源碳中和研究院 |

| 健康产业 | 林+生命体征词 | 林脉生物制药 |

| 文化教育 | 林+知识载体词 | 林樾书院 |

策略2:文化符号嫁接法

- 古诗嫁接:林深见鹿,适合文旅品牌;

- 哲学概念:林熵科技,用“熵”字连接热力学与信息管理,塑造硬核科技形象;

- 地域特色:滇林生态,强化云南生物多样性标签。

策略3:音形义三位一体

- 音律优化:“林”字发音为“lín”,与“灵”“麟”“临”等字组合时易形成韵律感;

- 字形设计:繁体“林”字在品牌视觉中可拆解为“双木托举”,被林界设计公司用于LOGO,象征创意与落地的平衡。

三、从符号到资产:“林”字企业的破圈逻辑

1. 生态型品牌:构建“热带雨林”商业系统

以林清轩为例,这个美妆品牌将“林”字作为生态化运营的支点:

- 产品层:主打山茶花润肤油,原料来自自建种植林;

- 文化层:创立“森林疗愈”体验店,空间设计模拟森林光影;

- 战略层:通过“一棵树=一份公益”活动,将销售与植树绑定,用户复购率提升至行业TOP 10%。

2. 技术型品牌:用“林”字软化科技棱角

人工智能企业深林智能刻意避开“云”“智”等常见科技词,选择“林”字传递两层信息:

- 技术逻辑:算法如林木根系,深层连接数据土壤;

- 承诺:强调技术发展的边界意识,“不破坏人性生态”。2023年其融资估值达15亿美元,印证市场对“科技温度”的需求。

3. 全球化品牌:跨文化传播的“最小公约数”

日本家居品牌MUJI無印良品在华推出子品牌MUJI LIN,利用“林”字在汉字文化圈的共通性,传递“简约自然”理念,中国区销售额首年突破2亿日元。

四、命名雷区:当“林”字成为双刃剑

雷区1:意象滥用导致认知模糊

某快消品命名林速食品,试图融合“森林”与“快速”,却引发消费者对“保质期与天然性矛盾”的质疑,最终市占率不足0.5%。

雷区2:文化误读引发负面联想

“林”字在部分方言中与“灵”同音,某殡葬服务公司注册林安堂,虽符合行业属性,却在市场调研中因“阴森感”遭68%受访者排斥。

解决方案模型:

textCopy Code命名可行性=行业适配度×文化正向率×音形义得分

▶ 未来趋势:元宇宙中的“数字森林”

随着虚拟经济发展,含“林”字企业正将自然意象延伸至数字领域:

- 区块链项目“MetaForest”用“林”字代指去中心化节点;

- 游戏公司“幻林互娱”开发开放世界游戏,玩家可培育虚拟植物形成“个人生态林”;

- Web3平台“林核”将用户数据存储模块命名为“年轮链”,日均交易量突破10万笔。

企业名称中的“林”字,已从简单的自然符号,进化为连接实体商业与数字文明的超级媒介。如同雨林中的共生系统,它既需要扎根现实的土壤,又必须伸展向未来的天空。

读过此篇文章的网友还读过

- 凯字取公司名(凯字取公司名字大全大气) 2025-06-01

- 带凯字的三个字公司名称(带凯字的公司名称 大气) 2025-06-01

- 北京服装公司名称大全(北京服装厂名字大全) 2025-06-01

- 霸气好听的运输公司名字(霸气的运输公司名字大全) 2025-06-01

- 带旺的公司名字大全(带扬的公司名字大全) 2025-06-01

- 房产咨询公司起名(房产咨询公司经营范围有哪些) 2025-06-01

- 公司起啥名字好(公司起什么名字比较好听) 2025-06-01

- 公司名字查吉凶预测(公司名字查询吉凶免费) 2025-06-01

- 保险公司小组组名(保险公司小组组名及口号) 2025-06-01

- 带腾的公司名字大全(带有腾字的公司名字) 2025-06-01

- 测绘公司起名寓意(测绘公司名字大全集免费) 2025-06-01

- 免费测公司与法人名字吉凶(公司名称与法人名字测试) 2025-06-01

- 不锈钢公司取名大全(不锈钢工具柜图片大全) 2025-06-01

- 扶贫公司名字起名大全(扶贫公司有哪些) 2025-06-01