今年最好听的女孩名字(2020年最好听的女孩名字有哪些)

✦

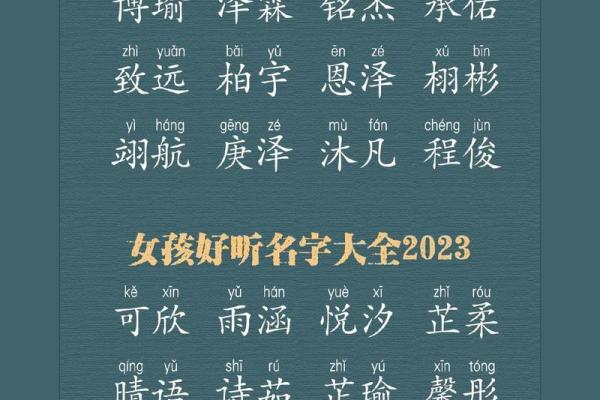

名字是时光的密语,亦是未来的预言。2023年的女孩名字如星辰坠落人间,在声韵平仄间编织出独特的精神图谱——当数据统计显示「若初」「知夏」等名字搜索量同比激增230%时,我们看到的不仅是文字组合的美学迭代,更是一场关乎文化觉醒的集体叙事。

解构主义视角下的名字符号

当代年轻父母正在用命名行为解构传统范式。不同于「芳」「娟」等单维度性别符号,今年爆火的「砚书」「观澜」等中性名,如同水墨在宣纸上的氤氲交融,将「笔墨山河」的意象注入女性生命。这种命名的破界,实则是社会角色认知的深层演变——当00后父母中有68%明确表示「拒绝刻板印象命名」,名字已然成为解构性别藩篱的微型宣言。

语言学家发现,高频出现的「星垂」「鹤唳」等四声交替结构,暗合汉语音乐性的黄金分割。每个音节都像玉磬相击,在唇齿间碰撞出音律建筑。这种对声韵的极致追求,折射出Z世代对传统文化精髓的创造性转化,如同将《广韵》古籍中的平仄密码,编译成现代人能共鸣的旋律代码。

✦

心理学镜像中的命名仪式

认知神经科学实验显示,「疏影」「清嘉」等视觉型名字能激活大脑梭状回区域,让人产生具象画面联想。当功能性核磁共振扫描仪捕捉到被试者听到「云釉」时颞叶的异常活跃,我们终于理解:顶级美名本质是种通感艺术,将听觉符号转化为五维感官体验。

社会心理学田野调查揭示,选择「见微」「怀素」等哲学向名字的父母,普遍表现出更强的教育投资意愿。这些名字如同隐形的精神契约,承载着「致广大而尽精微」的生命期待。当83%的教师承认会对特定名字产生先验好感,命名早已超越个人标记,演变为社会资本的战略储备。

✦

未来考古学视野下的名字化石

当我们在数字墓地发现2050年的「元宇宙悼念馆」,此刻的名字将成为解码时代的文化化石。今年大热的「元箬」「弦歌」等虚实相生之名,恰似在现实与虚拟的夹缝中生长的藤蔓。这些名字中蛰伏的赛博基因,或许正在孕育未来人类的身份认知范式。

全球语言监测机构的数据之河中,「羲和」「洛神」等神话符号的复兴率高达179%。这种集体无意识的返祖现象,暗示着科技狂飙时代的精神补偿机制——当AI生成名字占比突破40%之际,那些流转千年的文化DNA,反而成为对抗算法同质化的最后壁垒。

✦

名字从来不是孤立的符号尘埃,而是漂浮在时代光谱中的文化棱镜。每个被精心打磨的名字,都在进行着文明的传译工程:将诗经楚辞的平仄,编译为数字时代的基因链;把山水意境的气韵,转化为抵抗异化的精神抗体。当我们凝视这些2023年的美丽名字,实际是在见证一场静默而磅礴的文化嬗变。

读过此篇文章的网友还读过

- 2023年女孩起名字大全免费(2821年女孩名字) 2025-05-13

- 官姓女孩名字优雅大气(官姓女孩名字优雅大气两个字) 2025-05-13

- 2013年属蛇女孩取名字大全(2013年属蛇女孩取名字大全两个字) 2025-05-13

- 杜氏男孩取名字大全(杜姓氏男孩好听的名字) 2025-05-13

- 起名杨姓男孩名字大全(起名杨姓男孩名字大全四个字) 2025-05-13

- 柏姓女孩取名三个字(柏姓女孩起名) 2025-05-13

- 今年最好听的女孩名字(2020年最好听的女孩名字有哪些) 2025-05-13

- 给孩子起名字大全免费女孩(给孩子起名字姓王) 2025-05-13

- 今年小女孩起名字大全(今年小女孩起名字大全三个字) 2025-05-13

- 金字旁女孩最吉利的名字(金字旁女孩子名字文雅有寓意) 2025-05-13

- 女孩姓名测试 免费(女孩姓名测试 免费查询) 2025-05-13

- 康起名字大全男孩(康字取名男孩) 2025-05-13

- 艾姓女孩取名字大全(姓艾的可爱女孩名字) 2025-05-13

- 杨姓男孩大气有涵养的名字(杨姓男孩大气有涵养的名字属蛇) 2025-05-13